|

| Mancur Olson (1932-1998). |

L’action collective renvoie à la question de la formation d’actions organisées, entreprises par un ensemble d’individus, en vue d’atteindre des objectifs communs. Rejetés côté de la pulsion, de l’instinct et de l’irrationnel, les mouvements collectifs (manifestations, grèves) ont longtemps échappé à la compréhension des motivations de leurs participants. Néanmoins, l’avènement de la prise en compte de la rationalité de l’acteur a permis à la sociologie des mouvements sociaux de comprendre les ressorts de l’action collective, notamment en ce qui concerne les structures propices au développement de celle-ci. Ainsi, il apparaît que la mobilisation collective a besoin non seulement d’un contexte politique favorable, mais aussi d’une organisation et d’un leadership efficace si elle veut acquérir une permanence et une efficacité au sein de l’espace social.

1/ Longtemps dominante, l’approche psychosociologique a relégué les mouvements collectifs du côté de l’irrationalité.

A/ A la fin du XIXe siècle, plusieurs tentatives d’explication des mouvements d’action collective sont proposées, se rattachant à la psychologie des foules, et qui soulignent leur versatilité.

Dans Les origines de la France contemporaine (1887), Hyppolite Taine montre que l’action collective se produit par un phénomène de “contagion mutuelle des émotions”. Il existe un sentiment primitif et instinctif qui attire les individus vers ce délire propre à la foule. Mais les classes éduquées y sont moins sensibles que les classes populaires. Une foule est donc influençable si un meneur sait manier ce sentiment à son profit.

Dans Les lois de l’imitation (1890), Gabriel Tarde fait de l’imitation un trait caractéristique de la vie sociale. Il reprend cette idée dans L’Opinion et la foule (1901) où il explique que les comportements collectifs sont une réponse automatique et simultanée d’individus qui ont les mêmes idées. Il met notamment en avant le rôle de la presse dans la structuration des esprits. Comme Taine, il a une image très dégradée de la foule puisqu’il la décrit comme capricieuse, docile, nerveuse, brusque, allant jusqu’à affirmer que “la foule est femme”.

Dans La psychologie des foules (1895), Gustave Le Bon décrit la foule comme “une âme collective” et pose la “loi de l’unité mentale des foules”. La foule permet à ceux qui la composent de libérer leurs instincts, notamment la violence, l’intolérance, la puissance, voire la bêtise. Cette foule est en état d’hypnose et peut donc être manipulée par des meneurs. Gustave Le Bon écrit ainsi un manuel à l’usage des gouvernants inquiets des foules afin qu’ils puissent les contrôler, notamment par la répétition d’images simples et fortes faisant appel à l’irrationnel et à l’inconscient. Pour provoquer un mouvement de foule, il faut procéder en deux temps :

- un choc émotif important : par exemple, l’annonce d’une catastrophe ;

- un mot d’ordre lancé par des leaders d’opinion à l’encontre d’un présumé coupable.

B/ Au cours du XXe siècle, l’approche psychosociologique se concentre sur deux éléments :

- la situation des individus au sein des sociétés de masse ;

- la frustration relative des individus face à l’évolution de leurs conditions de vie.

a) Dans Introduction to the Science of Sociology (1921), Robert Park et Ernest Burgess, tous deux tenants de l’école de Chicago et précurseurs de l’écologie urbaine, se focalisent sur les phénomènes liés aux transformations urbaines (arrivée d’immigrants, les SDF, les désorganisations familiales, etc.) Ils mettent en avant un cadre théorique qui a ensuite servi à de nombreux travaux et où ils insistent sur la fragilité des masses, particulièrement des individus de plus en plus atomisés et donc dégagés des solidarités traditionnelles. Ils invitent ainsi à étudier les processus de désintégration sociale et de reconstitution de liens sociaux propres aux sociétés modernes.

Dans The Politics of Mass society (1959), William Kornhauser analyse les conditions qui favorisent la politique de masse dans les sociétés occidentales. La “politique de masse” désigne l’action d’un groupe de personnes menée en dehors des procédures instituées pour gouverner l’action publique. Elle est anti-démocratique car elle va à l’encontre de l’ordre constitutionnel (elle va de formes extrêmes, le communisme et le fascisme, à des formes plus modérées comme le poujadisme ou le maccarthysme). Selon lui, les phénomènes de masse sont liés à “l’atomisation sociale” : lorsque les liens sociaux sont forts, la réceptivité des individus aux symboles de masse et aux leaders charismatiques est plus faible. Dès que les individus se trouvent liés dans de multiples groupes sociaux, autrement dit, lorsqu’ils se trouvent dans une société pluraliste et libérale, la politique de masse est moins efficace.

b) Dans “Towards a Theory of Revolution” (1962), James Davies cherche à réconcilier deux thèses opposées :

- la violence révolutionnaire naît de l’exploitation croissante du prolétariat et de la crise du capitalisme (Marx) ;

- elle naît de l’affaiblissement de lois accablantes qui ont longtemps été subies par le peuple sans qu’il se plaigne parce qu’il ne les sentait pas (Tocqueville ).

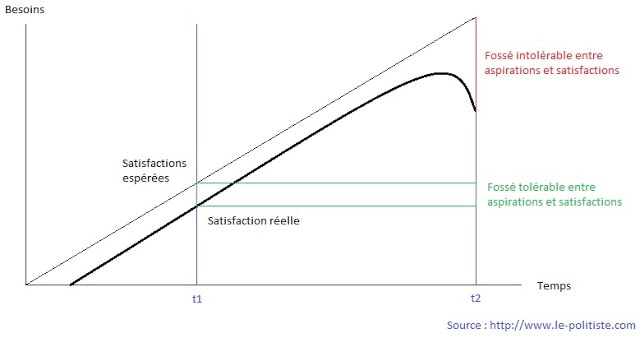

Selon lui, il y a un risque de révolution lorsqu’une brève période de récession aiguë succède à une longue période de croissance économique et de progrès social. Ce risque provient de l’agrandissement d’un écart entre les satisfactions espérées et les satisfactions réelles, et il est d’autant plus grand que cette longue période de croissance tendait à réduire cet écart. Afin de mieux faire comprendre son idée, Davies réalise un graphique où la courbe des satisfactions représente un J inversé. Il ajoute cependant deux conditions pour qu’un mouvement éclate :

- la frustration ressentie doit l’être par une partie importante de la société ;

- elle doit également être ressentie par des couches sociales diversifiées.

|

| Courbe des satisfactions en J inversée selon James Davies. |

Dans Why men rebel ? (1970), Ted Gurr place, à l’origine de la violence sociale, la notion de “frustration relative” (“relative deprivation”). Elle désigne l’écart perçu négativement par les individus entre les biens qu’ils se sentent autorisés à convoiter et ceux qu’ils obtiennent effectivement. Si un individu ne parvient pas à réaliser ce à quoi il se sent légitimement aspirer, alors le degré de frustration grandit. La violence sociale surgit lorsqu’il parvient à s’assembler avec d’autres individus placés dans une situation identique. Mais cette violence n’est pas encore politique. Pour l’être, ces individus rassemblés doivent s’en prendre au régime politique. Le passage de la violence sociale à la violence politique n’est donc pas automatique. Deux conditions doivent être réunies :

- des justifications normatives sérieuses : la résistance au régime doit apparaître comme légitime ;

- des justifications utilitaires : le recours à la violence doit montrer une certaine efficacité ou apparaître comme nécessaire pour obtenir des résultats (imitation par phénomène de contagion mimétique).

Mais Ted Gurr montre également comment le pouvoir peut contribuer à rendre la violence moins justifiée et moins efficace :

- le régime constitutionnel peut mettre en avant ses soutiens institutionnels (consensus sur le fonctionnement du régime, respect de la population pour le dirigeant, possibilité pour la population de se faire entendre) ;

- il peut recourir à des moyens techniques appropriés pour maintenir l’ordre (grâce à des forces de polices nombreuses, loyales et bien équipées qui obligent à élever le seuil de la violence pour qu’elle se révèle payante) qui lui permettent soit de tuer dans l’œuf tout processus de désordre, soit de réprimer violemment les révoltes (dans les dictatures), soit d’utiliser des techniques pour canaliser l’agressivité destructrice (dans les démocraties qui utilisent des forces spécialisées dans le maintien de l’ordre de manière à contenir les révoltés, plutôt qu’à les réprimer violemment).

2/ Alors que l’approche psychosociale considère les mouvements sociaux avec une certaine méfiance, l’approche dite de “la mobilisation des ressources”, montre qu’ils sont le résultat de choix rationnels.

A/ Certains théoriciens de la mobilisation des ressources en ont une vision influencée par la rationalité économique.

a) Dans The Logic of Collective Action (1965), Mancur Olson met en évidence le paradoxe de l’action collective : pour qu’un acteur détermine s’il doit participer ou non à une action collective, il met en balance le coût et l’avantage qu’il peut en retirer. S’il peut obtenir un avantage sans en payer le coût, autrement dit, s’il peut se comporter en “passager clandestin”, alors c’est cette stratégie qui apparaît comme la plus rationnelle. De là vient le paradoxe de l’action collective : d’un point de vue rationnel, personne n’a intérêt à se mobiliser, et pourtant il existe, malgré tout, des mouvements sociaux.

Pour dissiper ce paradoxe, Olson montre que l’action collective est en réalité motivée par des “incitations sélectives” qui discriminent les participants des non participants. Elles peuvent être positives (reconnaissance, fourniture de services individuels, assistance) ou négatives (sanctions, menace d’exclusion). Si Olson met en avant les avantages matériels, il n’oublie pas cependant de souligner les avantages psychologiques qu’un individu peut retirer de l’action. Il souligne simplement que ce type d’avantage (d’ordre religieux, moral, érotique, etc.) ne peut pas faire l’objet d’une connaissance empirique. Malgré cette limite, cette théorie permet de comprendre l’inertie ou l’attentisme, même si elle semble impuissante à rendre compte des engagements qui ne tirent aucun avantage de l’action collective.

b) Dans “Resource Mobilization and Social Movements: a Partial Theory” (1977), John McCarthy et Mayer Zald concentrent leur analyse sur les ressources mobilisées par les mouvements sociaux. Ils mettent en avant le rôle central joué par l’entrepreneur de cause et son organisation dans la mobilisation politique. Pour mobiliser, une organisation (un parti politique par exemple) doit recourir à diverses techniques (réunions, distribution de tracts, manifestations) afin de recruter et fidéliser des militants. Elle doit collecter des ressources internes (argent, temps, adhérents, réseaux associatifs) et externes (médias, opinion publique).

Ensuite, les entrepreneurs de cause doivent exercer un véritable leadership sur le groupe : utiliser un discours mobilisateur et recourir à une symbolique qui renforce sa cohésion. Selon ces auteurs, les mouvements sociaux sont le résultat de constructions d’un rapport de force et de sens. Ils soulignent donc, la dimension de plus en plus professionnelle des mouvements sociaux dont l’organisation se rapproche de plus en plus de celle de l’entreprise et ce, afin de faire face à la concurrence qui se joue entre eux pour conquérir des ressources (cf. le développement du street fundraising dans l’humanitaire : cette activité lucrative permet de fidéliser les donneurs en leur faisant signer une autorisation de débit régulier de leur compte dans la rue, cette technique s’inspire de recettes marketing développées dans le monde de l’entreprise et est exercée par des salariés, le plus souvent précaires).

B/ L’approche politique de la théorie de la mobilisation des ressources insiste davantage sur l’environnement politique.

a) Dans Social Conflict and Social Movements (1973), Anthony Oberschall, tout en s’inspirant de la théorie d’Olson, s’en éloigne en mettant l’accent sur les mécanismes d’intégration à un groupe. Deux facteurs structurels sont propices à la mobilisation :

- la dimension horizontale de l’intégration :

- dans les sociétés traditionnelles, ce sont les solidarités de village, tribu, de confrérie ;

- dans les sociétés industrielles, ce sont les solidarités associatives (groupes professionnels, religieux, etc.) ;

- la dimension verticale : la densité des liens qui unissent les groupes entre eux. Si les différents groupes sociaux communiquent entre eux, il y a intégration, sinon il y a segmentation.

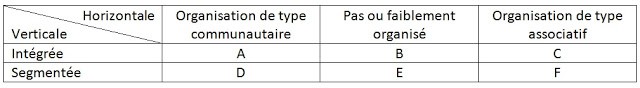

En croisant ces deux dimensions, il définit six zones de situation idéal-typiques où la mobilisation contestataire apparaît de plus en plus probable. D’un côté, il y a les groupes à faible solidarité interne et une forte dépendance du centre. De l’autre côté, il y a des groupes fortement structurés qui disposent d’une autonomie maximale.

|

| Les dimensions favorables à l’action collective selon Oberschall (zone D et F). |

Dans la situation A, les solidarités communautaires sont fortes, mais leur intégration verticale à un centre de pouvoir permet au groupe de faire valoir ses doléances (par exemple : les monarchies d’Ancien Régime disposant de corps intermédiaires). L’action contestataire reste limitée.

Dans la situation B, la division interne des catégories sociales empêchent la formation d’organisations efficaces permettant de peser sur le pouvoir central pour obtenir des avantages.

Dans la situation C, l’action contestataire reste limitée, au même titre que dans la région A. Dans les démocraties représentatives contemporaines, les fortes solidarités horizontales s’expriment à travers des syndicats, des partis ou des groupes d’intérêt, sans remettre en cause le pouvoir central.

En revanche, dans la région D, il y a une situation favorable à des luttes revendicatives intenses, qui peuvent durer et se structurer. Elles auront une dimension plus communautaire, c’est-à-dire religieuse, voire prophétique que dans la zone F.

Dans la situation E, de brèves périodes de violence peuvent surgir, mais en l’absence d’organisation, elles ne peuvent avoir de perspective politique à plus long terme. Ce sont par exemple les jacqueries dans la France pré-révolutionnaire ou bien les émeutes urbaines contemporaines.

Enfin dans la région F, il y a aussi une situation favorable à une mobilisation politique forte, qui peut conduire à une révolution (exemple : les sociétés industrielles au XIXe et au XXe siècle). Oberschall recourt à l’exemple de la communauté noire du Sud des Etats-Unis, fortement organisée autour de liens associatifs, séparée des élites blanches (forte segmentation) et sécrétant ses propres élites.

A ces facteurs structurants, Oberschall ajoute trois facteurs relatifs aux participants :

- l’affaiblissement du contrôle social des catégories dirigeantes (ainsi que leurs divisions et leur apathie) est un élément décisif du passage à l’acte des groupes mobilisables ;

- l’émergence de problèmes-clés identifiés, par exemple, par les médias, focalisent la mobilisation sur des enjeux précis et favorisent la contagion sociale de la protestation ;

- l’existence d’un leader charismatique et d’une organisation centralisée chapeautant les autres organisations favorisent une certaine permanence des mouvements, ainsi que leur efficacité dans la mobilisation et l’allocation des ressources.

b) Dans From Mobilization to Revolution (1978), Charles Tilly complète le modèle d’Oberschall en mettant l’accent sur les anticipations du succès comme moteur de l’action et, plus particulièrement, sur “la structure des opportunités politiques”. Ce dernier concept désigne l’ensemble des facteurs conjoncturels favorables ou défavorables à l’action collective (soutiens dans l’opinion, visibilité de la cause défendue, possibilité d’alliances, etc.). Selon Tilly, un groupe qui se mobilise dispose d’un “répertoire d’action” dans lequel il vient puiser pour faire pression ou influencer la décision prise par le pouvoir central. Comme en musique, ces répertoires sont marqués par les caractéristiques d’une époque, d’une population, localisés géographiquement, mais aussi par les attitudes des autorités vis-à-vis de ces formes d’action. L’intérêt de cette analyse est de mettre en cause les théories de la frustration relative en soulignant le caractère non mécanique du déclenchement de la mobilisation. Elle ne survient que si un certain nombre d’éléments structurants sont propices à son développement.

En outre, dans “Action collective et mobilisation individuelle” (1986), Charles Tilly souligne que l’action collective est toujours interactive, ce qui signifie qu’elle est un processus continu d’influences réciproques entre groupes alliés ou opposé et au sein de chacun d’entre eux. La participation à une grève, par exemple, est sans cesse renégociée en fonction de l’évolution du rapport de force avec la direction. Ainsi, une action collective s’inscrit toujours dans un cadre dynamique faisant que les acteurs et les enjeux changent souvent et rapidement. Cette complexité nécessite une bonne compréhension des règles du jeu qui régissent l’action collective.